|

増野 充洋 執筆 |

※禿筆は「穂先のすりきれた筆」という意味があります。 |

|

|

・皮肉屋独白談 ・隙間屋独白談 |

| ・荘子・仙人逸話 ・佛教密教逸話 |

|

| ・森羅万象:あの日あの時 |

第一編 四方山話 = 400字の世界:皮肉屋独白談・隙間屋独白談

| 01. 行列 ① (2012/03 記) | 26. 偏見 |

| 02. 行列 ② (2012/03 記) | 27. バンコックの人気者 “一休さん” |

| 03. 定年離婚 (2012/03 記) | 28. カトマンズの朝 |

| 04. 東京に咲くアロエの花 (2012/03 記) | 29. 符丁 |

| 05. 爆弾低気圧 (2012/03/20 記) | 30. 夢野久作 |

| 06. 草食系男子 (2012/03/22 記) | 31. ハエトリ草と日本人 |

| 07. テフロン加工のフライパン (2012/03/22 記) | 32. 元の鞘にもどる |

| 08. 人間は動物だった (2012/03/22 記) | 33. カルカッタのイドリス |

| 09. 晴れやかな日は訪れるか (2012/04/24 記) | 34. アブサン一杯 500円 |

| 10. 鏡の記憶 (2012/04/16 記) | 35. 滅びの美は存在するか |

| 11. 出戻りの友造さん〔ゴールデン街 ①花園一番街〕 (2012/04/18 記) | 36. 横丁 |

| 12. 擬態 (2012/04/02 記) | 37. 循環小数 2/3=0.666666666… |

| 13. 粘土やのおじさん (2012/04/14 記) | 38. 有限小数 3/2=1.5 |

| 14. 長寿の意味が問われるいま、発想の転換を 1 (2012/05/26 記) | 39. 4つのない国(知識蒐集1 よ行) |

| 15. 地球の意志 (2012/06/02 記) | 40. 毒くらげキロネックス |

| 16. 世界の中の日本 ① (2012/05/26 記) | 41. 間引き |

| 17. 琴線 = Heart Strings | 42. 思考回路 |

| 18. 蜘蛛の糸 | 43. 赤毛和牛のTV広告 |

| 19. 神 | 44. 煙突掃除のおじさん |

| 20. 不可解な行動 | 45. 行列 ③ ちんどん屋さん |

| 21. 自由と束縛 | 46. 防空壕の跡地 |

| 22. たばこ時間〔喫煙の支配〕 | 47. 日本の島数 4917 |

| 23. 一服 | 48. 世界の4つの幸福 |

| 24. 糞真面目〔失速する人々〕 | 49. 空(くう)とは? |

| 25. 野犬 | 50. 原始地球への回帰 |

01. 行列 ①

行列好きの日本人。それも無言の行列が国土の至る処に出現する。なかでも朝夕の通勤時間帯に各駅に整然と構築される行列は不思議日本の象徴といえよう。その良い例が1日に数百万人が乗降する新宿駅の行列だ。各乗降口前に出現する4列を1組とした行列が2組。電車が到着して乗客が降りると最初の組が無言で車内に吸い込まれて発車。すると、2組目の4列が無言で真横に移動し、新しい1組が無言で完成される。慌ただしい通勤時間帯のさなか、誰に誘導されるでもなく黙々と編成される行列はちょいと不気味だ。なにも列を成す現象は日本に限った事ではないが無言の行列はその類をみないだろう。一杯のラーメンを食べるために、遊園地の乗り物に乗るために、コンサートの入場券を手に入れるために、福袋を買うためなど様々な行列が作られる。そして何時間も、数日も並ぶ人がいる。それも人類史上、稀にみる無言の行列が今日も絶えることなく造られている。

02. 行列 ②

行列にまつわる妙な事がある。広辞苑によれば、「1.多人数がきちんと列を作って並ぶことを行列と云い、2.多人数が隊を組んで歩くことを行進と云う」と書かれている。ところがどちらとも云えないものがある。それは江戸時代の大名行列。これは多くの武士が隊を成して進んで行くのだから大名行進が正しいのだろうが、どう云う訳か「行列」と云う。今日の武士である自衛隊員のそれは隊列行進。また、甲子園の入場行進やデモ行進もある。では、大名行列以外の行列を探ってみよう。古くは天武天皇(在位673~686)から約660年続いていた京都嵐山の野宮神社を起点とした「斎宮行列」や北区王子の装束稲荷神社の「狐の行列」などがある。どうやら行列と行進の違いが少々みえてきたようだ。

行進は戦いの勝敗を決する前の力や心を鼓舞する行動であり、行列には祭事(まつりごと)や神事の荘厳を整えると同時にお披露目の役目があるようだ。大名行列は戦(いくさ)に向かう列ではない。

03. 定年離婚

いつなんどき、わが身に降りかかって来るか分からない恐ろしい出来事。歴史は繰り返されると云うが、こんな事が過去にあっただろうか。いや、聞いた覚えがない。

30数年の労働から解放され、やっと自由になったその日、男は妻から離婚を宣告されて身ぐるみ剥がされる。女にしてみれば、この日こそが自由への扉が開かれる記念すべき日なのだろうが、寝耳に水の男の心境は推して知るべし。こんな出来事も今や日常茶飯事となり、崩れゆく秩序のなかで男どもが泣いている。日本国中の哀れな男どもに乾杯を。

“ああ、無情なる人生の涙こそ我が友、裏切りを知らぬ、わが友に乾杯を!”

何をいまさら、ダメ。数十年間、今日、今日こそはと、来る日も来る日も呑んだくれのアンタの帰りを待ち続けていた私。我慢していたのはあなたではなく私なの。だからね、解放されるのも私なの、そうでしょ、あなた、”万歳! 離婚万歳、乾杯! よね?”

04. 東京に咲くアロエの花

常識は常に変化するものだが、真冬の東京のアロエの花が咲く珍事を誰が予測できただろうか。本来、熱帯アフリカ原産のアロエは約170種あり、日本には観賞用としてキダチロカイという種が入って来た。また薬用としてはケープアロエやソコトラアロエがあり「医者いらず」の異名もある。アロエの能書きはさておき、熱帯アフリカ産のアロエが野外の寒風、積雪の悪条件の真冬に花を咲かせている。誠に見事というしかないが、そればかりではない。この地に、この国に生き、やがて日本の植物となってゆくのだろう。

アロエの花を観察していると、多民族国家日本の源初をみる思いがする。日本は同質文化を共有する国家ではあるが、けっして単一民族の国ではない。日本人は存在するが日本族はいない。岩手県民、大阪府民はいるが、岩手族や大阪族もいない。そして、日本に居住する渡来人もアロエ同様に日本化し、日本文化構成員の一人となってゆく。

05. 爆弾低気圧

近頃、情緒や風情がなくなったと嘆く人がふえてきた。こんな日本の未来を心寂しく想う昨今だが、これは人間界だけの話ではないようだ。天気予報に目新しい用語が出て来た。それも物騒な響きを内在した爆弾低気圧・ゲリラ豪雨。これらは予測できない未経験の現象で突発的に襲いかかって来る台風や集中豪雨のことをいう。ちょっと穿(うが)った見方をすれば自然界も気の短い族(やから)が増えてきた証(あかし)とも云えよう。こうした自然界の乱れは人間界の乱れを反映しているとも云われている。科学的な見方をすれば必ず周期説が唱えられるが、その周期説そのものにも人心の盛衰が反映されているのではないかと思う。

深く考え、行動に責任を持つ者が減少して、マンネリ化が至る処に蔓延している。事に際し付和雷同する無責任な人々、留まる勇気を忘れた社会には未来はなく、人心は一途に乱れて行く。天はまさに我々に対して警鐘を鳴らしつづけている。由々(ゆゆ)しき事態と。

06. 草食系男子

草食系という語意からは羊やヤギ・ウサギなどの温厚でやさしく安全な動物たちの姿が思い浮かぶ。要するに「牙」を持たぬ男のことを云うのだろう。しかし、羊やヤギが弱虫とは云い切れない。かつては牙を、それも鋭い牙を持つ男達が世界を造ってきた。しかし、草食系男子の存在はかつての歴史に類例をみない何かを造り出すかも知れない。そして、見逃せないのが「肉食系女子」の台頭だが、その女子も時代を左右するほど鋭い牙を持っている訳ではない。この傾向をもう少し探索すると、草食系男子の特性は日本国の姿に重なってくる。1945年8月以来、日本は「牙」をもたぬ国として、国家の復興と発展に最善を尽くしてきた。その結果、牙を持たぬ経済・技術大国を構築し、政治的主体性には欠けるものの戦前、戦中にはない平和で、最善を尽くすまじめな国と云う評価を世界から受けている。牙をもたぬ草食系男子ならぬ草食系国家の存在には深い意味がありそうだ。

07. テフロン加工のフライパン

現代社会を象徴する代物、テフロン加工のフライパン。確かに鉄製のそれに比べても便利で調理の失敗も少ないとなれば誰しもが重宝な器具として多用する。それに加えて肌理細(きめこま)やかな地肌が作る端正な面立ちはオシャレで現代を象徴する魅力も備えている。しかし、その実用には些(いささ)かの不安を抱かずには居られぬ。火力は弱火か中火で、ご指名のヘラで上品にかき混ぜる。洗いに至っては推して知るべし。これだけの気を使っても日々、衰亡の一途をたどるこのフライパン。所行は無常とは云うものの、その変貌ぶりは早く、みるみるうちに醜い姿へと変わって行く。いくら何でもこれはちょっと違う。我が家の安物の鉄製フライパンだが十数年以上、なんの障(さわ)りもなく使っている。一方、かのフライパンに至ってはすでに4~5回は買い換えている。使い捨て時代は今に始まったわけではないが納得できない。こんな事をツベコベ云うのも古い人間なのでしょうが心が癒(い)えてなりません。

08. 人間は動物だった

劇場で映画「Always 三丁目の夕日’64」を見た。泣けて、泣けて、泣けてしまった。人間が人間らしく活き活きとして生きていた時代。すべてに意味があり、新鮮な感動や怒りがあった。悪いやつもはっきりしていたし、正義の味方もいたように思える時代だった。なにも懐古主義にひたっている訳ではないが、やはり、違ってしまった。全く違う世界が始まり、日ごとに我々の生活から生への実感が奪われてきた。生きている実感が持てない社会。私などは霧のように音もなく何処(どこ)かへ消えて行ってしまうのではないかと思うことがある。

仮想空間・社会生活の工場化・無差別的ITの氾濫と孤独、そして無差別的監視構造が造る非動物的社会。その被害は人間だけではない他の動物、とくに犬や猫達に及んでいる。動物でも人間でもない犬猫の存在。人間達の思い込みが犬や猫自身の実感を奪い去っている。一歩足を止めて、動物である人間のあるべき姿、実感は何かを考える時がきている。

09. 晴れやかな日は訪れるか

日本人の習性と云うか悪癖(あくへき)というか、誠に奇妙な性癖(せいへき)がある。褒(ほ)められる。こんな素晴らしいことを素直に喜ばない日本人が多い。それも身内の評価を極端(きょくたん)に否定する。むしろ、卑下(ひげ)することを良とする傾向すらある。謙譲(けんじょう)の美徳なのかも知れないが手放しでは賛同(さんどう)できない。ところが欧米人から評価されると態度は豹変(ひょうへん)し、今まで歯牙(しが)にも掛けられなかった人物や事物が世間の評価を得る。そんな消極的な日本人がお故郷(くに)自慢を語り始めると止まらない。しかし、内外の表舞台に立つと妙に委縮して存在感が薄らぐ。何とも理解し難い。つまり、自己評価を他に委ね、常に他人の顔色を見て生きている消極な日本人の一面が浮き彫りにされてくる。この曖昧さが現代社会から活力を奪っている。曇天に覆われた列島の住民の心には堪(た)え難(がた)いカビが生え始め、重苦しい悪癖が蔓延(まんえん)している。日本人が胸を張って意見を述べられる晴れやかな日はいつ訪れ、自主独立の秋(とき)はいつ来るのだろうか。

10. 鏡の記憶〔自惚鏡(うぬぼれかがみ)・浄玻璃(じょうはり)の鏡(かがみ)・八咫鏡(やたかがみ)〕

鏡は心の歴史を記憶している。自惚鏡は己の自尊心を記憶して映し出す。浄玻璃の鏡は閻魔王庁にあって己の善業・悪業のすべてを記憶して映し出す。八咫鏡は三種の神器の一つで天照大神の御魂代(みたましろ)〔御神体〕で伊勢神宮の内宮に奉斎されている。いずれも心に関係する。なかでも浄玻璃の鏡の存在はしかと肝に銘じておくべきだろう。なぜかと云えば、未来永劫のあなたの苦楽が鏡の記憶によって決まってしまう。これは閻魔王庁の光明院と云う宮殿の内に設置された鏡で、経文には「光明院の宮殿を開いて、九面の鏡の中に亡者を座らせる。すると、それぞれの鏡の面に、亡者が一生の全ての罪業や人には見えない心の奥の邪心までが一つ残らず写し出される。」と記されている。地獄の沙汰も金次第などと侮(あなど)ってはいけない。鏡の記憶次第で行先は決まってしまう。「なにを云ってやんでぃ。証拠、証拠をだせ」などとイキガッテも通用しない。人間界の裁判所とはちょっと違う。

11. 「出戻(でもど)り」の友造さん〔ゴールデン街 ①花園一番街〕

新宿区役所は様々な呑み屋に囲まれている。役所から数分の処に200軒余の飲食店が軒を連ねるゴールデン街がある。ここには強烈な個性が溢れ、尋常一様ではすまされない魅力的な店と客が集まっている。冷雨の降(ふ)り頻(しき)る夕刻、出版社の社長さんに連れられて花園一番街の酒場エスパに行った。L字型のカウンターには数種類の惣菜(そうざい)が置かれ、お店の女性(ひと)と数人のお馴染みさんがゆるゆると語っていた。私達も数分でその会話の人となり話も打ち解けてきた頃、隣の友造さんから夫婦喧嘩の顛末(てんまつ)を思わせる言葉が漏(も)れてきた。”出戻り・口開(くちあ)け・居座り・浮気”。口開けとは、開店後の最初の客を意味し、程好く飲んだ処で席を立ち、終電近くにまたやって来る客を出戻りと云うそうだ。ゴールデン街で名に聞く出戻りの友造さんは、さりげない素面(しらふ)の口開けと、ほろ酔機嫌の出戻りは別物の風情と云う。一晩(ひとばん)で恋しき店の2つの顔を見ずには帰れない友造さん。そろそろ次へ行く時間かな。

12. 擬態(ぎたい)

防御と攻撃の智慧の産物である擬態を探ってみたい。全ては生きるために食べる。全てが食べるか食べられるかの命をかけた動植物達の生活は創造力に満ち溢れている。その1つが擬態。擬態は大別して二種類あると云う。①自然物に似せて体の色や形を変えてわからなくする偽装法 ②怖い動物や味のまずい生態に似せて身を守るベイツ式擬態法 がある。興味深いのは②のベイツ式擬態法。例えば、ハナアブは鳥からも恐れられているスズメバチの色や形に似せて身を守り、カバイチモンジ蝶はまずいオオカバマダラ蝶に似せて食べられないようにしているが、実は美味しい。孫子は「兵とは詭道(きどう)なり、故(ゆえ)に、能なるもこれに不能を示し、用なるもこれに不要を示し・・」と云っている。長い年月を経て己の命と子孫を残す智慧を磨いてきた擬態思想を持つ動植物たちの生きざまには、孫子兵学の奥義が秘められている。その奥義とは「戦わずして勝つ」ことに他ならない。

13. 粘土やのおじさん

私の記憶では、小学4年生頃からだと思うが、「粘土やのおじさん」が下校時刻になると校門の前に店を出していた。月に2回ぐらい自転車でやって来た。勉強が解らず、学校へ行くのが億劫だった私には、おじさんの到来が何にも替え難い楽しみだった。最初に少量の粘土と小さな素焼きの型(かた)と紙に包まれた色を3~4色買う。そして、仲間ごとに集まり、材木置き場の大木の隙間に入り込んで制作に没頭した。粘土は乾燥しないように布に包み、水に浸けておいた型を取り出して丁寧に粘土をつめて型を取る。ここからが正念場。紙包みをそっと開け、色を丁寧に塗る。出来た。作品を手の平に乗せておじさんの処へ。だが、一瞬でグニャと潰(つぶ)される。浅黒いおじさんの大きな顔は無表情で、”まだ、ダメ”と、ボール紙に印字された15点が手渡される。こうなるともうやめられない。おじさんに褒めてもらいたかった。そして、点数を集めて最高商品の「大般若の型(かた)」も欲しかった。

14. 長寿の意味が問われるいま、発想の転換を 1

平均寿命が50歳を越えたのは60数年前の昭和22年。ちなみに縄文、弥生時代は14.6歳、鎌倉時代は24歳、明治時代は男42.8歳、女44.3歳だった。そして、男74.54歳、女80.18歳となったのは昭和59年で、僅か28年前のことだった。考える間もなく人生80、90歳時代を迎え60歳定年から数十余年も隠居生活を送ることになる。そして100歳時代の到来も夢物語ではない現在、長寿の人生観を真剣に考え直す時がきている。第一は流動的な社会への変換、つまり定年制を廃止して人生設計の区切りを取り払うこと。第二は組織内肩書を越えた社会全体に通用する実力認知的肩書の設定。第三は過度の依存社会からの脱却。つまり、隠居人生や老人意識を変換して病気でない限りは肩書を持って仕事をする。現に技術系の小規模企業では定年制をもたない会社は多々ある。また、全てのこだわりをすてて淡々と楽しく生きてゆくのも悪くない。

15. 地球の意志

多分、私、地球は宇宙の中で最も清楚で最も美しい星に違いない。そんな自惚れからか私は、時々お月さまに聞いてみる。「お月さん、お月さん、宇宙中で最も美しい星は誰?」 すると、お月さんは、「それは、地球さん、あなたですよ」と答えてくれる。そして、話は続く。「あなたが生まれて1億年後の45億年前に私は誕生した。それ以来、あなたのことをずっと見てきましたけれど、地球さん、あなたの清楚さや美貌は衰えるばかりか年輪を重ねるごとに美しさは際立ってきていますよ」。それを聞くと、私はほっと安心する。ところが、最近になってお月さんは眉をひそめ、「これはね、決して、地球さんが悪いのではないの。」と口ごもりながら、「あなたが養っている同居人の振る舞いが目にあまってきて、すてきなお顔にシミがでてきているのよ」といった。それ以来、地球は黙り込んでしまった。そればかりか顔をゆがめ、いまにも怒りを爆発させそうな気配を漂わせている。

16. 世界の中の日本 ①

「異質な国、異質な人間」と云われている日本の商品や文化そしてシステムが地球上の隅々にまで行き渡り愛用されている。異質ということは、世界の常識からは外れているのだが、それらが抵抗もなく受け入れられている理由はなぜか。それは「洗練された異質」・多様な独創性そして美しさに起因している。もう1つ加えるとすれば、静寂だろうか。

昔、印度、ネパールから帰国して間もなく、私は奈良の春日大社を参拝した。ゴミ一つない広く真っすぐな表参道が一之鳥居から本殿に向かっていた。喧騒と人間のエネルギーが渦巻くインド亜大陸とは正反対の世界があった。小糠雨のような細(こま)やかな静寂が降り注ぎ地上を、私を包んだ。ロンドンの京都庭園を散策していた英国人はTVのインタビューに”とても静かです”と考え深げに答えて居た。日本人が造り出す事物には云い難い静寂がある。不思議な「静けさ」を造りだす日本文化と世界は予想以上に深く繋がっている。

17. 琴線 (Heart Strings)

琴線のしらベにのせて、今日も絵筆を走らせる

いつも振るえて絵筆を走らせる

やって来ないときもある バイブレーション

じっと待つ

共振してもうまくゆかないことがある

失敗してもうまくゆくことがある

解らない

だから、いつもわたしはShoeshine Boy

持っている、持っていない、輝くHeartstrings、

それでも糸が切れたら絵描きは終わる

18. 蜘蛛の糸

蜘妹の巣造りは、ヒュウーと腹から一本の糸を出し空気の流れるままに乗ってゆく。

何処かにひっかかった処から巣造りは始まる。これは私の絵の描き方とよく似ている。

偶然と必然。事のはじめは一滴の色水からはじまる。絵の具を溶き、筆にふくませて紙に落とす。

絵具は紙(神)の繊維に乗って滲んでゆく。ここが作画の出発点になる。

一つの染みが出来ると次の染みが連鎖する。こうして色と色が滲じ合って色を作り、形を創って無限に広がってゆく。そして、心の中にも滲み込む。すると、心が踊りだし、琴線は鳴り響く。それは偶然から必然への変化の準備が整ったことを意味する。必然はさらなる偶然を創りだして無限の連鎖が始まる。創造力は美の讃歌を謳いだす。それは、タテ糸とヨコ糸が組み合わされて蜘蛛が巣を造るように、抽象的な色彩のステージが出来きたところで、 具体的な形を描がいて私の絵画作品は完成する。

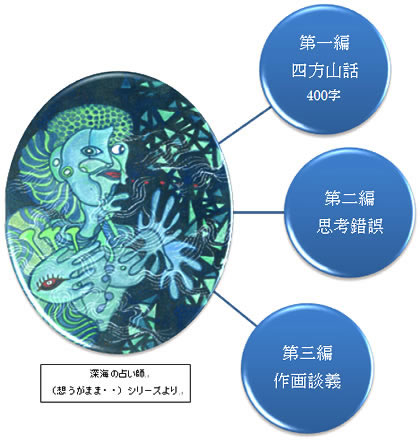

第二編 思考錯誤 = (荘子・仙人の逸話)+(佛教・密教の逸話)

本篇を記載するに際し、その基軸にふさわしい作品を最初にご紹介して論旨を進めてゆきたい。

それは、2012年3月3日、日本経済新聞 夕刊「こころ」のページに掲載された小生の記事です。

| 「人生、妥協なし、増野充洋さんに聞く―仙人の気概で大還暦へ、老いて真の創造力を。」 風と露を糧として雲や霧、竜に乗り、四海を自在に飛び回る仙人。生きとしいけるものに安らぎと歓喜を降り注ぐ姿に、老いの豊かさを知る。 |

※総合ビジネス情報サイト 日経goo より、記事をご購入いただけます。

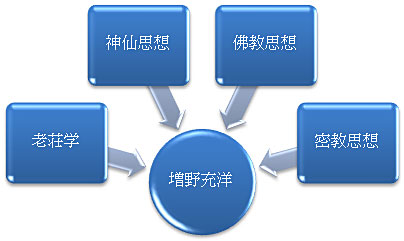

私はお坊さんでも学者でもない。しかし、文字と格闘する楽しみは何物にも替え難い。特に、佛教や道学の深淵に接すると胸板の奥深くから説明できぬものが湧き上がり、感動を抑えきれずに涙があふれ出て止まらず、全身が清々しい心持ちになってきます。

これからボチボチと、荘子や仙人、そして佛教や密教のことを書いてゆきます。

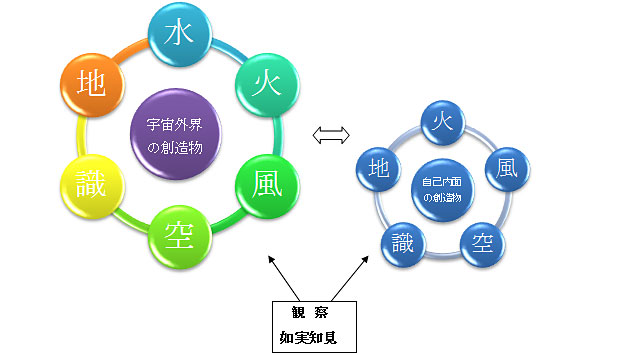

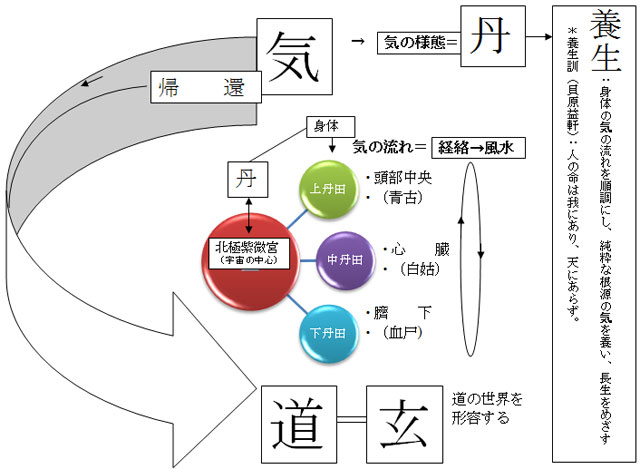

まずは、骨子を全体図にまとめました。

【老荘学+神仙思想+佛教思想+密教思想 の 図説1】

老荘学

| 荘子(そうじ) 1 〔参考資料・中国古典選 7 荘子 福永光司著〕 |

● 屈辱(くつじょく)と赤貧(せきひん)を超克(ちょうこく)する荘子思想(そうじしそう)

生涯、現役サラリーマンを貫き通されたギャラリー 新宿高野の支配人・故 天野秀二氏からよく云われた言葉があった。ギャラリーに行く度に、天野支配人はいつもエレベーターの所まで見送って下さり、「増野さん、あなたは転(ころ)んでもタダでは起きませんね」と云って、ニッコリ笑うのです。私は何とも答えようがなく「はい、ありがとうございます」と、云うしかなかった。エレベーターのドアが閉まり、「自分はいつ転んだのかな?」と考えるのですが答えが見つかりません。そうこうしているうちに、またお会いする機会があり、案の定、「増野さん、あなたは・・・」と云われた。だが、褒(ほ)められたのか、注意を勧告(かんこく)されたのかよく解らない。しかし、悪い気はしなかった。むしろ、心が浮き浮きして好い気分だった。もしかしたら、この鈍感な世間知らずに対して「・・・タダでは起きませんね」と云われていたのかも知れないが、いまとなっては聞く術もない。だが、今日でもこの天野支配人の言葉が苦境の時の心の支えとなっている。「転んでもタダでは起きない」つまり、「必ず起きる」。

私のことはさておき、中国では「起き上がりこぼし」のことを「不倒翁(ふとうおう)」という。歴史上には数々の不倒翁がいた。近くは周恩来(しゅうおんらい)がそう呼ばれていた。また、古(いにしえ)に遡(さかのぼ)れば、やはり荘子だろう。その不屈の精神は尋常のものではなかったし、その起き上がり方も常軌(じょうき)を逸(いっ)するものだった。

BC400年頃の人と云われているが定かではないが、本名は 荘 周、蒙(もう)の人と記されている。蒙(もう)は宋国に属する土地[現在の河南省帰徳府付近]で荘子は宋人となる。宋国はかつて周民族に滅ぼされた殷(いん)民族が居住していた土地で荘子の時代は周の支配下に置かれていた。其れ故に亡国の民である宋人は征服者から屈辱的(くつじょくてき)な運命を科(か)せられ、どうすることも出来ない惨(みじ)めな生活をしいられていた。そればかりか宋人は世間から愚(おろ)か者と呼ばれ、嘲笑(あざわら)われ、宋人を嘲笑(ちょうしょう)する笑い話やみじめな話は数多くある。例えば、北原白秋 作詞・山田耕作 作曲の日本でも有名な童謡「待ちぼうけ」は韓非子(かんびし)の五蠹(ごと)[五匹の害虫]中の「守株待兎(しゅしゅたいと)」の説話に基づいてつくられた。

韓非子の五蠹 【「中国の思想 ① 韓非子」徳間書店 より抜粋】

| 宋国の男が畑を耕していた。そこへウサギが飛び出して来て畑の中にあった切り株にぶつかり、首の骨を折って死んでしまった。農夫は労なくしてウサギを手に入れたのですっかり喜び、その日以来、畑仕事を止めて、ウサギを手にいれるために毎日切り株を見張っていた。ところが、何日たってもウサギはやってきません。それでも今日こそはと待ち続けていたという。 |

古い習慣に執着し、進歩がない例えではあるが、同時に愚(おろ)かな宋人を揶揄(やゆ)した笑い話として書かれた。

「待ちぼうけ」の歌詞

| 1 |

待ちぼうけ 待ちぼうけ |

2 |

待ちぼうけ 待ちぼうけ |

3 |

待ちぼうけ 待ちぼうけ |

二千数百年の歳月を経てもその名を残す荘子においてもその悲惨さは例外ではなかった。荘子はとても貧しい生活をしていた。陋巷(ろうこう)[狭く汚い町、路地裏]に居住して草履(ぞうり)を作り、首筋は痩(や)せこけ、顔色は黄ばんでいたと荘子・雑篇の列禦寇篇に語られている。しかし、荘子はこの屈辱(くつじょく)と赤貧(せきひん)の中に生きる術(すべ)を見出していった。(ここに生きる、ここにこそ生きる。)荘子は汚瀆(おとく)[汚いどぶみぞ]の中を生き抜き、それを我がものとしてその(汚いどぶみぞ)のなかで遊(あそ)び戯(たわむ)れていたという。荘子は貧困と戯(たわむ)れ、汚辱(おじょく)と戯(たわむ)れ、肉親の死と戯(たわむ)れ、屈辱(くつじょく)の人生そのものと戯(たわむ)れていた。ここに屈辱(くつじょく)と赤貧(せきひん)を超越(ちょうえつ)する荘子思想の原点があり、並々ならぬ不倒翁(ふとうおう)「荘子」の生(い)き様(ざま)がある。

2012/04/06 記

| 荘子 2 |

● 逍遥遊(しょうようゆう)・至人(しじん)・神人(しんじん)=自由無碍(じゆうむげ)の境地(きょうち)

<荘子が目指した生活と人間像>

|

逍遥遊 〔こころまかせのあそび〕 = 心の思うままの遊びたわむれる世界 →何ものにも束縛されない絶対に自由な人間の生活を営む人間を、究極的な人間の意味で至人・神人という。 |

荘子思想は人生を生き抜くための主柱となる。

もう駄目だと諦(あきら)めた時こそ荘子は力を発揮する。人は聖人君子でなくともよい。いま、ここに生きている。生き抜いてゆく。無理をせずに、世間の柵(しがらみ)を持たずに、こだわらずに生きる。でも、多くの人は、そんなことはできないという。

夏目漱石の「草枕」は云っている。

|

智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生まれ、画が出来る。・・中略・・。越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、くつろげて、束(つか)の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑(のどか)にし、人の心を豊かにするが故に尊(たっと)い。・・・・・ |

逃げられないことを知ったとき、詩が生まれ、画が出来る。そして、束の間の命を、人の心を豊かにする芸術の存在意義を夏目漱石は定義している。この両者に共通する認識は「人の世は住みにくい」そして、「逃げられない」という事実。しかし、二人の世界観には違いがある。夏目漱石は、俗世界の喜怒哀楽から一歩離れた処から眺め観る境地に立って逍遥しようとした。一方、荘子は、俗世界の喜怒哀楽を受け入れ、喜怒哀楽そのものと逍遥し遊び戯れた。漱石が、「束の間でも住みよくせねばならぬ」と考えたのに対して、荘子は「こだわりを捨て、現状を楽しむ」ことにより、人間本来の逞しい命の力が湧き出て来ると考えた。「草枕」との比較によって、荘子思想が標榜する自由無碍の境地の一端が垣間見えて来る。

漱石は選ばれた人間であった。

荘子は虐(しいた)げられた人間だった。

2012/05/08 記

| 荘子 3 |

● 混迷期に力を発揮する荘子の思想は現実のいまを生き抜くこと

後漢末期(146~189年)

後漢末期、幼帝が続き皇帝の力が衰えてくると外戚や宦官が支配を強め、身勝手な行動が目にあまるようになった。良識ある知識人や官僚は身の危険を感じ宮廷を去っていった。前漢・武帝の時代に取り入れられた儒教思想も後漢末期には形骸化し、それに代わり「無為自然・無私無欲」を理想とする老荘思想が台頭し、山水隠遁や清談が盛んになった。その代表に「竹林之七賢人」がいる。

後漢末期とは異なるが同質の課題を抱える現代日本いな、世界の「息づまる停滞感」を打破するものは何か。私は苦汁と汚辱の中から誕生した荘子思想こそ現代の我々の力となり、新時代への道を切り開く糧となるものと考える。

|

平成24年の現状には、喜ぶべき長寿社会が直面する多くの課題が存在する。「格差」・「指導者層の意識低下」・「無限に拡大する依存構造」など限りない。さらに重大なことは、貧富の格差や責任感の低下や経済の停滞感が造り出した諦めにも似た「喪失感」が各層に拡大しつつある。 |

嘆き悲しむことなく混迷期には混迷をそのまま受け入れる強靭さが欠かせない。

この姿勢こそが不可解な時代を生き抜く力になる

我々は戦う準備を怠ってきた

人、一人が生きて行く時、誰しもが「安心」や「安定」を求める。

しかし、それは社会が発展途上にある時のことで、窒息状態の時には通用しない。

いまは性根を据えて取り組まねばならない。

身動き出来ぬ現実から外へ上へと逃げるのではなくして、己の内奥に向かい底へ底へと進み智慧をもって突き抜けて行く➞不自由な底を突き抜ける自由な超越

✿あらゆる必然を自己の必然として素直に受け取ってゆく運命への愛と肯定、そこに真に解放された自己と安らかな生活がある。=こだわりなき世界がある(福永光司氏釈)➞(荘子・人間世篇)

利を追い求めて移動を繰り返してはいけない。堂々巡りを繰り返すところに真はない。留まる、智慧を絞り出すところに力が湧源する。

荘子思想(福永光司氏釈)の構造

自生自化する万象

刻々流転して止まぬ変化そのものが道である。

荘子は不安と絶望の時代を超克する

現状を受け入れる➞肯定する➞本来の自己が湧源する

神仙思想

神仙思想と老荘思想

大還暦120歳の奥底には福禄壽を標榜する神仙思想があり、その神仙思想の根幹を成しているものが老子・荘子の哲学である。

仙人に関する最も古い記述とされる「荘子」逍遥遊篇は語る。

藐姑射(はこや)の山の神人(仙人)の容姿は、何とも云えぬしなやかなういういしさを醸し出し、その肌は透き通るような真白色を讃えていた。心根はどこまでも清浄にして無垢で心に淀むものはなかった。そして、風と露を糧として雲や霧、龍に乗り、四海(天下=世界)を自由自在に飛び回っていた。神人(仙人)の面差しからは例えようのない優しさと穏やかさが満ち溢れていた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その精神は森羅万象の精神を感動させ、行きとし生ける者に安らぎと歓喜を惜しみなく降り注いだ。

大還暦120歳 ⇔ 今を生きる

(Ⅰ)大還暦120歳

未知の年輪を積み重ねてゆくことは

秘蔵の扉を開くことで、そこには無限の世界が広がっている。

彭祖(ほうそ)(殷代末 767歳):「神仙伝 巻1」葛洪著

|

「方術を知らずとも、気を養う事が適切ならば120歳にはなれる。それまで生きられない者は早死にじゃ。多少なりとも道がわかれば240歳にはなれる。それを倍すれば480歳まで生きられる。この道理を窮めつくせば不死となれる。但し、仙人にはなれないだけじゃ」 |

|

気が病めば、肉体も病み、霊も病む。問題は気の枯渇であり、消耗であり、誤った活用である。これを癒し、気に永遠の輝きを与えれば、不老不死は自ずと獲得できる。 道教の本P101 |

| 気とは | 眼には見えず、取り出してみることもでないが | |

| 確かに内在している「働き」や[動き]をいう |

| 潜在的活力 |

| 血(静的な存在) | 血気 (流動する血となる) | |

| 毒 | 毒気 (毒が毒としての働きを発揮する) | |

| 空 | 空気 (物事を動かすことが出来る力となる) | |

| 病 | 病気 (諸種の苦痛を訴える現象) | |

| 暑 | 暑気 (あつ「さ:軽い感動を伴う断定の意」) | |

| 雨 | 雨気 (雨の降りそうな気配) | |

| 内 | 内気 (引っ込みがちな気質) | |

| 色 | 色気 (色の具合・風情・気を引く性的魅力) |

外から空気を体内に取り入れ、

その空気から滋養を取り体を養うようにする。

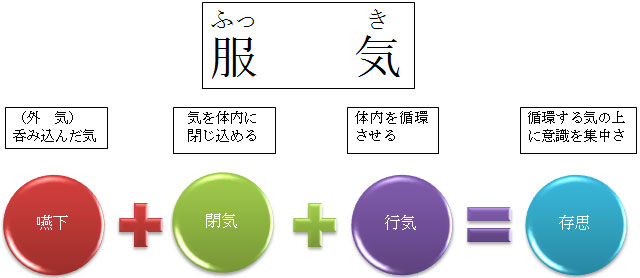

服気の要諦:「抱朴子」釈滞編 葛洪撰

行気は生気の時に行い、死気には行ってはならない。(仙人は六気を服す)

午前0時~午後12時=生気

午後12時~午前0時=死気

彭祖の呼吸法:「神仙伝巻1」葛洪著

衣服は常人と変わりなくいつも息をつめて腹式呼吸をする。早朝から日中まで正座をつづけて、目を拭い、身体を擦り、唇を舐め、唾を呑みこみ、深呼吸をすること数十回、それから日常の動作に移る

養生法=深呼吸で患部を治療する。神経が全身に行き届き、頭部より内臓・手足・毛髪に至るまで満遍なく行き渡らせ、気が全身に漲を覚えるまでやる。

鼻・口・十指の先にまで届き、やがて身体が安楽になる

参考:辟(へき) 穀(こく)

(五穀を絶つ)=米・きび・麦・あわ・豆

不老長生を求める修業者が最初に取り組む課題

理由

|

第1 死の原因: |

三尸虫(さんしちゅう)の駆除(くじょ) |

|

|

上丹田→青古(せいこ) |

(青き老人と呼ばれる虫が住んでいる) |

|

|

中丹田→白姑(はくこ) |

(白き姫君と呼ばれる虫が住んでいる) |

|

|

下丹田→血尸(けつし) |

(血まみれの屍と呼ばれる虫がすんでいる) |

|

|

*三尸虫は人間の悪事を探り天の北極の皇帝(北極紫微宮 の皇帝?)に報告する。 報告を受けた北帝は悪事の程度に応じて、その人間の寿命を減らしてゆくという。 *三尸虫を撲滅する為に辟穀を実践する |

||

|

第2 心身の浄化: |

体を重くし、濁らせ、精神の自在な活動を妨害する飲食を制限し、粗食によって生かされている体を、命の根源によって維持できる体に改造する。 |

|

第三編 作画談義

森羅万象:あの日あの時

| 1 | 1974年12月(26歳) 画家宣言以後の変化 |

① 様々な出会い

人との出会い、自然との出会い、書物との出会い、感覚との出会い、状況との出会いと数え挙げればきりがないくらい沢山ある。

② 感動の世界に住民票を移転

喜怒哀楽のすべてが思索・創造・創作の原動力となる。

③ 目標・目的の確立と必然性

2つの言葉を作った

A 偶然的必然性:偶然の出来事にも意味があり、必要性があることに気付き五感が磨かれてきた。

B 必然力:全ては必然だと認識すると、自分を拘束していた鎖や柵が消えてゆき、自由な発想が湧き出てきた。「こだわり」を棄てた自在の世界があった。

=この考えは荘子哲学の中核を占めるもの。

④ 無限世界の誕生

1つの作品が完成すると、次の作品のイメージが次々に浮上してくる。創作活動は無限。行き詰る状況そのものが創作の重要な原動力になる。

⑤ 完成作品は作者の手を離れ、独自の世界を歩む

作品には「性格・エネルギー・行動力など」が内臓し、独自の道を歩み、作品は様々な出会いの中でさらに成長を遂げてゆく。

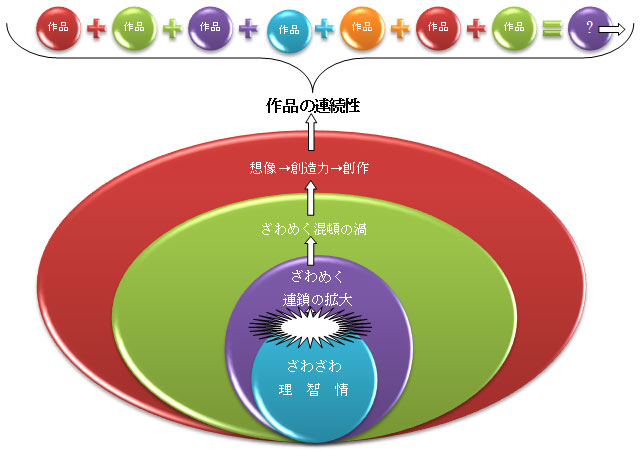

| 2 | 騒(ざわ)めきと混沌(こんとん) 〔 感覚との出会い 1 〕 |

いつも心が騒(ざわ)めいている。落ち着かない。しかし、この心の騒(ざわ)めきこそが創作の原動力になっている。喜怒哀楽のすべてが混在して騒(ざわ)めいている。決して騒(ざわ)めきを抑えてはいけない。調和も統一も不要だ。ましてや悟りなどはいらない。それこそ、まやかしだ。遠慮なく、さらに激しく脳細胞を動かし爆発するまで騒(ざわ)めかせる。そう、死ぬまで大海を回遊する「まぐろ」のように四六時中「理と智と情」を巡(めぐ)らし、連想の渦(うず)を造りつづける。騒(ざわ)めく渦は創造力へと変貌し、創作への序曲を奏ではじめて連想の渦はさらなる未来への混沌となる。騒(ざわ)めく渦は、やがて創造の原動力に姿を変え、作品誕生への道筋ができる。負の要素にみえる騒(ざわ)めきと混沌(こんとん)こそが創造力の源泉であり、思索力の重要な要因となる。

やがて、騒(ざわ)めきは沈静化して純粋化にむかう。ところが曲者(くせもの)はここにいた。1枚の絵を描いていると、ざわざわ、ざわざわと波動が押し寄せてくる。すると次々に新しい発想が湯水のように湧き出て来て連想の輪が発生する。だが、連想の輪が激しく回転し出すと息苦しくなる。そこで、気分を変える為に別の作業をする。それもなるべく異質のものを選ぶ。すると心が躍り、細胞たちも歓喜の声を放つ。ここまでくれば安心できる。そこで同時に何枚もの絵を描き、文章を書き、図解を造る。そして必ず褒(ほ)めてくれるはずの友人に電話を掛けまくる。友人には迷惑だろうが、これで心底安心して絵が描けるようになる。どうも、ややっこしい人間だが致し方ない。しかし、騒(ざわ)めきが消えぬ限り私は絵を描きつづけることができる。

今日(きょう)の騒(ざわ)めきは何色かな? どんな形に成るかな? 楽しみは惜(お)しまず使ってゆこう。

2012/03/31 記

図解 「騒めきの連鎖」

画人 増野充洋における創造の構造 (2012/04/02)

| 3 | 観察 |

|

森羅とは、限りなく並び連なる意 象とは、形ある物の意 |

} |

宇宙間に存在する数限りない 一切のものごとをさす=万有 |

広辞苑 第六版

宇宙のすべてを見ることはできない。しかし、目を凝らして身近なところにある事物を注意深く探れば未知への遭遇も夢ではない。日常の茶飯事の中に隠れているものにこそ深淵な意味がある。其れに気づけば恐れることもなく、有意義な人生を築けるだろう。些細な出会いは森羅万象の極一部分かも知れないが大切な事ばかり。これからの人生のすべても同様に大事なことばかりだろう。

a. わが内の森羅万象を引き出す

森羅万象は地・水・火・風・空・識の六要素(六大)から出来ていると仏教は考えている。全宇宙も人間も等しく六要素から構成されている。簡潔で複雑な世界の一員である私自身も宇宙であり、森羅万象そのものと云える。森羅万象の主体は存在せず空であり、働きは縁に依って生まれる(縁起)。六大の縁起は無限に連携して、無限に発展する。己自身の内の森羅万象も常に変化し、活動している。そこで、画家は、「筆と絵具と紙」を使って森羅万象の営みを想うままに描き出す。荘子は柵(しがらみ)を棄て、こだわりを捨て、遠慮を棄て、自由無碍(じゆうむげ)に生きてこそ人間の逞(たくま)しい生命は湧き出てくると説いている。この自由自在の精神こそが創作者の魂であり、わが内の森羅万象を引き出す力となる。やがて、それらは巨大な渦となり、多くの作品を造り出してゆく。画人 増野充洋はある技法やある画風にこだわることなく、己の内より湧き上がるすべてのイメージや思索を作品化することに最善を尽くしている。それ故に、さまざまな画風が生まれ、色取り取りの作品ができている。わが内外の森羅万象が無限に変化し続ける限り、画人の創作活動は留まることはない。作風へのこだわりを捨て、画人の五体そのものが作風と認識し、無限に存在する課題に応じた作法、作風を自由に用いて表現してゆく。これが画人の画風である。

2012/05/05

画人 増野充洋の作画分野概観

b. 観察=如実知見

無常の森羅万象から創作の課題を探(さぐ)り出すには絶えまない観察が必須の条件になる。釈尊は空と縁起の真理を明かした。そして、如実知見すなわち、縁起をありのままに観察して、ありのままに認識することの大切さを説いている。画家に限らず事物を正しく観察することは何物にも替え難い重要な作業と云える。

◆ 如実とは、現実のままであること。真実の通りであること。

知見とは、知る事と見る事。見て知ること。「知見の目」

広辞苑

如実知見を現代的には観察または観察眼と云い替えることもできる。

◆ 観 察とは物事の真の姿を間違いなく理解しようと見ること = 「観察眼」

観察眼とは物事を観察する見識

広辞苑

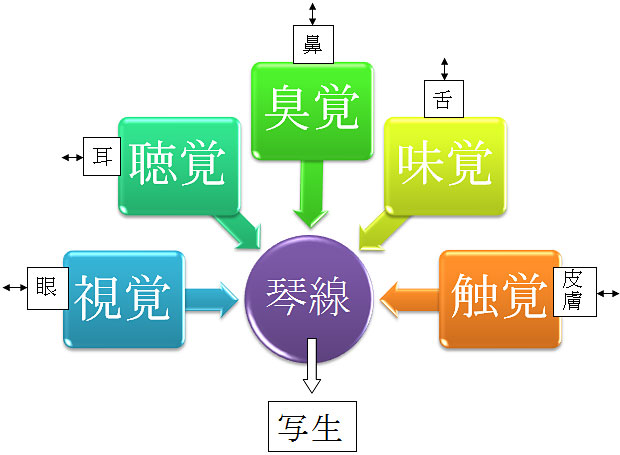

創造と思索は内外の地水火風空識が造作する無常の森羅万象を「あるがままに観察」することから始まる。外界の観察は眼・耳・鼻・舌・皮膚の五官を通して視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚の五感で受信され、内部の観察は無言の語らいに依る。すべては琴線の審判を経て感動が生まれ創作へと向かってゆく。眼が、耳が、鼻が、舌が、皮膚が捉えた感覚が作品を造るが、時には技法そのものが作品を造ることもある。無論、ある種の作風を完成させる為に素材を探し出すこともある。いずれにしろ、視点は常に四方八方に向けられ、ありのままに観る心とありのままに受け止める心が創作の源泉となる。

2012/05/05

内外の森羅万象 観察図